一般而言,接触器辅助触点在带载情况下的电气寿命不是问题,但在低电压、低电流信号回路中接触器辅助触点的导通可靠性问题一直存在,而今天昌晖仪表要讨论就是其“导通可靠性”。

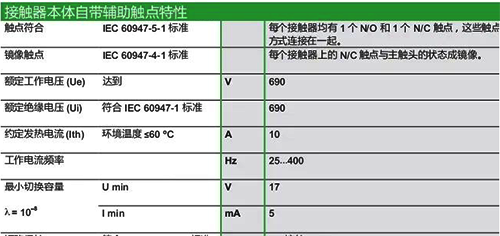

以接触器辅助触点为例,一般情况下,其宣称的接触器辅助触点最小导通容量为17V/5mA。

实际上在使用过程中,客户发现将该辅助触点接入PLC反馈回路24V/10mA,会出现偶发性导通不可靠的现象。尤其是对反馈信号可靠性要求极高的行业,如地铁、电梯等,导通可靠性故障会导致电梯关人、地铁运行报警等故障。

客户的疑问来了,接触器辅助触点的最小导通容量为17V/5mA,现在回路电压电流为24V/10mA,怎么还会出现导通可靠性故障呢?

1、接触器辅助触点最小导通容量17V/5mA的宣称依据

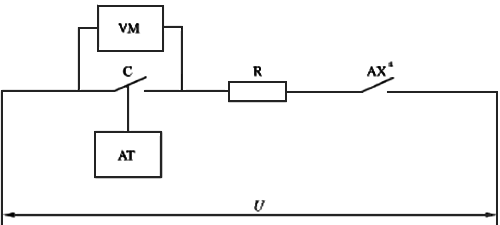

辅助触点最小导通容量的可靠性验证,遵循GB/T14048.17-2008第5-4部分:控制电路电器和开关元件-小容量触头的性能评定方法(特殊试验)。其基本电路如下图所示:

基本方法所用的典型的试验电路

上图中C为受试触头;AX为受试触头不用于切换负载时,用于接通和分断电流的辅助触头;U为电源电压(直流);R为电阻性负载;AT为受试触头的操动功能;VM为电压测量电器;AX应该选用具有较小的机械弹跳,而且具有稳定触头压降的类型。

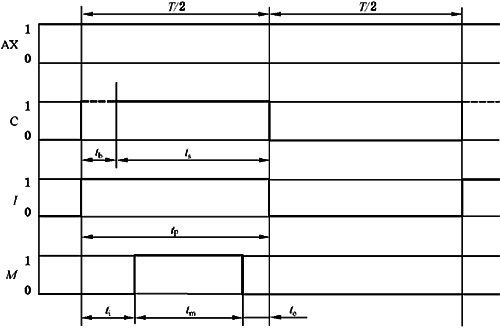

对于最小导通容量为17V/5mA的辅助触头,标准要求试验回路电压为17V,回路电流为5mA,试验过程监控触头两端的电压降。试验电流的持续时间和电压降监控时序如下图:

上图中,字母I代表试验电流;tp为试验电流的持续时间;字母C代表受试触头;tb为达到稳定闭合的时间,因为要躲过触头弹跳时间,所以tb至少为10ms;ts为为触头稳定闭合时间;字母M代表触头上的电压降监控;ti为接通电流后无监视的初始时间,主要是为了躲过触头弹跳时间,至少10ms;tm为触头压降测量的时间;tc为分断电流之前无监视的最后时间。

当触头两端的电压降大于回路电压的5%,即0.85V,且持续时间大于5ms,则记录为一次缺陷,三次缺陷就认为触头已经失效。

需要特别强调的是,辅助触点宣称的失效率λ=10-8,并不是针对单个辅助触点的失效率,按GB/T14048.17的要求,是对多个辅助触点测试后的概率统计的计算结果。

例如:20个受试触头(n=20);试验周期:N=5×106操作循环(定时试验);在100000次操作循环时触头1失效;在400000次操作循环时触头2失效;在1.5×106次操作循环时触头3失效;在2.5×106次操作循环时触头4失效;在4×106次操作循环时触头5和6失效;触头7~触头20一直运行到操作循环结束5×106没有发生失效。

于是:n=20;r=6;N*=105+0.4×106+1.5×106+2.5×106+2×4×106+2×4×106没+14×5×106=82.5×106;λop=6/82.5×106=0.7×10-7失效数/操作循环次数;在置信水平90%下,查询GB/T14048.17表1,Kc=10.55;λc=10.55/82.5×106=1.3×10-7失效/操作循环次数。

2、辅助触点偶发性不导通故障的原因

虽然厂家提供的辅助触点最小导通容量为17V/5mA,触点所在回路的电压很多时候会超过24V,电流也在10mA左右,但实际应用中,会偶发性出现不导通故障。

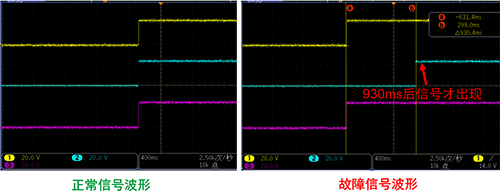

昌晖仪表曾经处理过多起类似故障,以某现场电梯控制系统丢失信号为例,示波器抓取的电压信号显示,触头导通信号延迟930ms后再出现,这早就超过了系统设定的检测时间,所以会经常报错。

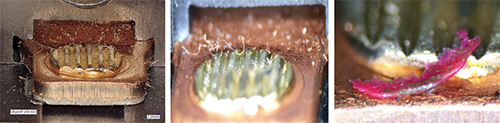

辅助触点导通可靠性故障一般会出现在设备调试阶段或设备运行一段时间后,调试阶段的故障原因基本上是触点污染物引起,例如粉尘、外来异物等(见下图)。

因为电控柜一般会提前安装在建筑或地铁内,如果电控柜无防尘措施,单单靠接触器本身防尘是不可能的(接触器防护等级为IP20),施工阶段带来的粉尘等异物会进入产品内部,引起触点导通可靠性故障。

一旦设备在运行初期频频报错,就需要拆开产品检查触点表面的状况,此时由于触点接通分断电流比较小,次数也不多,电弧痕迹不明显,银点颜色比较亮,所以只需要检测触点周围的污染物即可确定故障原因,很多时候现场反馈,更换一个新接触器故障就消失,这符合逻辑。

设备运行一段时间(两年或三年)后,辅助触点也会偶发性出现导通可靠性故障,这时候不单单要考虑触点由于静电吸附带来的粉尘等异物,还需要考虑银触点本身氧化、硫化等自然变化引起的接触电阻升高。

辅助触点的材料一般为银镍合金,银的导电性很好,但银容易和空气中的硫生成黑色的硫化银,硫化银的电阻率很高,几乎就是绝缘体。即使是空气中微量的硫元素,也容易与银生成硫化银,更别提在含硫量高的化工场合,如火电厂、水处理厂等。

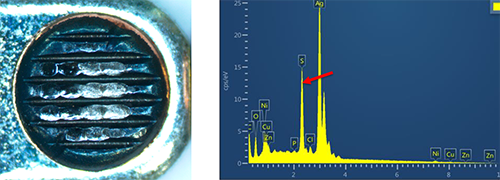

全新的银点表面周围都很光亮,一旦发生硫化氧化,其颜色会逐渐变暗变深,但触头中心位置正常的电弧痕迹除外。

对经常发生失效故障的触头材料做EDS金属元素能谱分析,会发现触点表面含硫量比较高,说明硫化银已经大量存在触点表面。

辅助触点用在的自锁或互锁回路时,由于是高电压或者大电流,例如220V交流线圈的启动功耗一般为70VA,线圈电流300顿毫安;如果是24V直流线圈,线圈启动和保持功耗都为5.4W,所以线圈电流为5.4/24=225mA。

辅助触点接通、分断高电压、大电流时产生的电弧能量,足以清除掉触头表面的粉尘、硫化物、氧化物等,从而保证导通可靠性,所以辅助触点用在高电压、大电流场合几乎不会出现导通可靠性故障,更看重其电气寿命次数。但是,当普通辅助触点用于24V信号回路时,其偶发性的导通可靠性故障,就像幽灵一般飘忽不定。

究其原因,接通分断低电压、小电流时产生的电弧能量,不足以清除触点表面的粉尘、硫化物、氧化物等,久而久之触点的导通可靠性会越来越差。

3、提高辅助触点导通可靠性的措施

如前所述,低电压、低电流工况下辅助触点导通可靠性与触点材质、IP防护等有关,还与触点结构、形状、触点弹簧压力等因素相关。

首先,常规辅助触点的材质为银镍合金,银的电阻率很低,在无硫化、氧化的条件下,银合金触点在低电压低电流下的导通可靠性极好,为了避免银触点硫化氧化,工程师想到在银触点表面镀金,来提高触点的导通可靠性。

其次,为避免外来异物掉在触点表面影响接触,可以提高外壳的IP防护等级,例如采用IP50防护等级的外壳,或采用干簧管结构将触点密封,完全杜绝外来粉尘,同时避免触点被硫化、氧化。

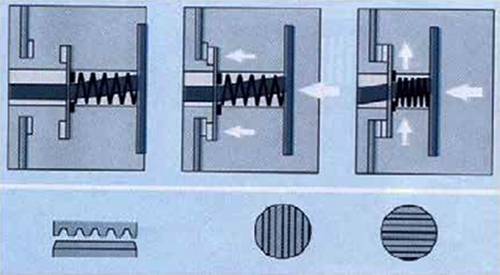

此外,在动、静触头结构设计上,采用锯齿状、十字交叉接触来提高导通可靠性。锯齿状是为了方便粉尘落入沟槽中,而不是落在接触面上,十字交叉接触主要是考虑在微观上其实就是点接触。

在动、静触点接触瞬间,还还可以通过特殊的导槽设计,让动静触头之间产生摩擦,类似搓衣板一样的动作,通过摩擦清除触点表面的粉尘、硫化物等影响导通可靠性的物质。

在动触点的结构设计上,还可以通过双触桥来提供导通的冗余度。

如果单个触点的失效率为p,假设p=0.01%,即动作104次才有1次失效,当采用双触桥方案后,理论上失效率为p2,即动作108次才有1次失效。

关于双触桥方案的可靠性,本文分享一个机车客户案例供大家参考:在故障分析阶段,昌晖仪表通过车辆系统监控的数据已经确定为辅助触点导通可靠性故障,因为在故障发生时,主回路风机工作正常,风压在持续上升,但是系统有时候监控不到NO触点的反馈信号。

其次,从产品拆解后触点表面的状况看,外来污染物非常明显,且回路电压DC110V,电流16mA。于是,我们建议客户采用外置辅助触点模块,并且采用两个NO触点并联的方案,来提供辅助触点的导通可靠性。

半年跟踪下来,故障率极低,以前客户怀疑是接触器本体故障,每次故障发生后都会更换接触器,成本巨大。

写在最后

关于弱电环境下的接触器辅助触点导通可靠性讨论到此也就结束了,昌晖仪表从接触器辅助触点本身验证的试验标准、故障发生原因以及接触器辅助触点设计上的措施,在技术层面都可以说的明明白白,而且前人针对该问题做了大量的研究,按理说失效机理很明确,对于可靠性要求高的场合,应该选择更合适的产品,但是一旦进入产品选型阶段,就会妥协于成本。

辅助触点的成本不过十几、二十元,但在可靠性要求很高的场合,由于偶发性可靠性故障导致元器件厂家、设备制造商、最终用户之间的沟通成本,会远远高于辅助触点本身。

从元器件厂家的角度,需要提供可靠性更高产品,而不是仅仅依据产品标准来宣称产品参数,试验室的环境远远优于现场实际工况。

作为最终用户,应从实际现场环境和自身对可靠性要求出发,选择更合适的产品,而不应该只看到眼前的成本,忽略产品整个周期的维护成本。

作者:宾昭平